Forum

Wirtschaftsnews

Zitat von Gast am 7. Juni 2023, 06:23 UhrDas Land verweigert ein Gesetz

Eigentlich müssen seit fast neun Monaten alle Beschäftigten ihre Arbeitszeit erfassen. In der Praxis geschieht das jedoch nicht. Um dies zu ändern, möchte Arbeitsminister Heil jetzt ein entsprechendes Gesetz durchbringen. Der Widerstand ist heftig. Dabei gäbe es smarte Lösungen.

Millionen Beschäftigte in Deutschland verstoßen an jedem Arbeitstag gegen das Gesetz. Auch wenn es vielen von ihnen nicht bewusst ist – im vergangenen September hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden, dass eine generelle Pflicht zur Dokumentation der Arbeitszeit besteht.

Doch Deutschland schwebt in dieser Hinsicht in einer juristischen Grauzone. „Die Pflicht besteht ganz klar“, sagt der Hamburger Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott. „Sie wird aber vielerorts einfach nicht umgesetzt.“

Die Erfurter Richter bezogen sich in ihrer Entscheidung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Dieses stammt bereits aus dem Jahr 2019 – und es ist bindend. Strafen müssen aber weder Unternehmen noch Beschäftigte fürchten. Denn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat bislang versäumt, das deutsche Arbeitsschutzgesetz entsprechend zu ergänzen.

Nun liegt immerhin ein Gesetzentwurf vor, der die Pflichten zur Dokumentation klären soll: Alle Arbeitnehmer müssen demnach ihre Arbeitszeiten festhalten – und wo bisher Zettelwirtschaft herrschte, soll auf elektronische Erfassung umgestellt werden.

Kaum waren Heils Pläne publik, wurden sie von Wirtschaftsverbänden in der Luft zerrissen. Aus der Zeit gefallen, nervig und weltfremd sei es, wenn jeder Arbeitnehmer minutiös seine Zeiten dokumentieren müsse, meint der Präsident des Digitalverbands Bitkom, Achim Berg.

Beim Arbeitgeberverband heißt es, die generelle „Bürokratieflut“ werde zum Wettbewerbsnachteil für Deutschland. Und Gesamtmetallchef Stefan Wolf erklärte, Anwälte und Berater seien angesichts der Unsicherheiten vieler Unternehmer in „Goldgräberstimmung“.

„Deutsche Angstlust und Hang zum Drama“

Der Ton in der Debatte ist aber nicht nur bei den Gegnern des Vorhabens leicht schrill. Von „deutscher Angstlust und dem Hang zum Drama“ spricht etwa die Personalberaterin Katja Bauer, die Firmen bei der Einführung von Zeiterfassungssystemen unterstützt. Für „längst überfällig“ halten die flächendeckende Arbeitszeiterfassung insbesondere Sozialverbände und Gewerkschaften.

„Damit können Schlupflöcher – etwa um Mindestlöhne zu unterlaufen – endlich geschlossen werden“, sagt etwa die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Zudem werde nachweisbar, in welchem Umfang Arbeitnehmer tatsächlich Überstunden leisten.“

Und diese Zahlen sind gerade in Deutschland bemerkenswert hoch. Beschäftigte haben hierzulande im vergangenen Jahr rund 1,3 Milliarden Überstunden geleistet, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Die Überstunden entsprechen demnach 809.000 Vollzeitstellen. Umgerechnet machte jeder Arbeitnehmer 2022 etwa 31 Überstunden.

„Gut, wenn endlich die realen Arbeitszeiten erfasst werden“, so Kocsis. Denn ohne ein Zeiterfassungssystem, das die tägliche Arbeitszeit misst, könnten weder die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden noch Ruhezeiten und die Zahl der Überstunden verlässlich ermittelt werden. „Für die Einhaltung des Arbeitszeitschutzes ist das aber unverzichtbar.“

Und während zwei sich streiten, freut sich gemeinhin der Dritte – so auch hier. Denn auch wenn das Gesetz noch nicht in Kraft ist: Vor der Zeiterfassung werden deutsche Unternehmen sich nicht drücken können. Firmen, die sich mit solchen Systemen befassen, dürften goldene Zeiten bevorstehen.

„Insbesondere der Mittelstand hinkt bei der Zeiterfassung noch hinterher und hat großen Nachholbedarf“, sagt Markus Steinberger, Geschäftsführer des Unternehmens Tisoware, das sich auch auf die Zeiterfassung spezialisiert hat.

„Viele kleinere und mittelgroße Betriebe sind noch meilenweit von einer rechtskonformen – also elektronischen – Arbeitszeiterfassung entfernt“, sagt er. Zwar können Beschäftigte schon jetzt simple Excel-Tabellen zur Dokumentation verwenden. Viele Firmen setzen derzeit bei der Erfassung auf Software-Riesen wie Microsoft.

Manche wenden sich an Start-ups wie Clockin. Rund 2000 zahlende Kunden hat das Münsteraner Jungunternehmen, wie Geschäftsführer Frederik Neuhaus erzählt. Bis Jahresende sollen es doppelt so viele sein.

Erfassung per Handy

Mit der Clockin-App können Beschäftigte Arbeitszeiten und Pausen erfassen, die Daten werden dem Arbeitgeber zur Abrechnung angezeigt, gleichzeitig behalten Mitarbeiter die Übersicht über das Überstundenkonto. Unternehmen kostet das 3,50 Euro pro Monat und Mitarbeiter für die reine Zeiterfassung. Werden zusätzliche Funktionen, wie etwa ein Urlaubsbuchungssystem, genutzt, sind es neun Euro.

„Die konkreten Auswirkungen auf die Unternehmen werden überschätzt“, sagt Neuhaus über die Pflicht zur Zeiterfassung. Er habe selbst mehrere Jahre nach der Vertrauenszeit gearbeitet, etwa in einer Bank. „Manch ein Politiker ist sich nicht im Klaren darüber, wie einfach so etwas heutzutage gemacht wird“, sagt der Firmenchef.

Bei Clockin wird die Arbeitszeit dokumentiert, indem jeder Mitarbeiter ein Programm auf Handy oder Computer lädt und sich mit wenigen Klicks ein- und austrägt. „Die Probleme sind nicht so groß, wie sie dargestellt werden“, meint Neuhaus.

Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom kommt dagegen zu einem anderen Fazit. Demnach sieht ein Großteil der Unternehmen die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung kritisch und fordert umfassende Verbesserungen.

Zwei Drittel befürchten, dass die Einführung beziehungsweise Anpassung der Arbeitszeiterfassungssysteme „erheblichen finanziellen und administrativen Mehraufwand“ verursacht. Befragt wurden 603 Firmen mit mindestens 20 Beschäftigten. Ohnehin halten 59 Prozent der Unternehmen eine genaue Dokumentation der Arbeitszeit in der Praxis für nur schwer umsetzbar.

Der Widerstand zahlreicher Verbände ist nicht folgenlos geblieben. Die Unionsfraktion legte gerade einen Antrag vor, der das Gesetz vor der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich nach der Sommerpause noch entscheidend aufweichen und flexibilisieren soll. Von den ursprünglichen Plänen Heils bliebe demnach allerdings nicht viel übrig.

Denn nicht nur soll der Arbeitgeber „freies Ermessen bei der Wahl der Erfassungsinstrumente“ haben – in der Praxis würden also weiter Zettel ausreichen, externe Anbieter bräuchte es nicht. Auch soll nach dem Willen der Union die Vertrauensarbeitszeit, nach der immerhin knapp 20 Prozent der Deutschen arbeiten, weiterhin ohne Erfassung möglich sein – dabei ist genau das der springende Punkt der Reform.

„De facto einfach mit der Vertrauensarbeitszeit ohne jedwede Erfassung weiterzumachen, wird mit Blick auf die Vorgaben des EuGH nicht funktionieren“, sagt dazu Arbeitsrechtler Michael Fullroth. Der Anwalt vermutet, dass es einigen Arbeitgebern ganz gelegen kommen könnte, dass die Gesetzeslage weiterhin so schwammig sei.

„Viele Beschäftigte arbeiten heute mehr, als sie müssten, ohne das zu dokumentieren“, sagt er. Dieses Dunkelfeld drohe durch das Gesetz aufgehellt zu werden. „Bei einigen Unternehmen schwingt deshalb sicherlich die Furcht mit, dass die Produktivität sinken könnte“, sagt der Arbeitsrechtler.

Wochenarbeitszeit als Ersatz

Unternehmer Neuhaus sieht durchaus Spielraum bei der Arbeitszeiterfassung. „Zu 100 Prozent korrekt erfassen will und kann man die Arbeitszeit gar nicht, insbesondere bei klassischen Bürojobs oder in der Kreativwirtschaft“, sagt er.

Für praktikabel hält Neuhaus deshalb auch einen der Punkte, den die Union in das Gesetz schreiben möchte: Statt der täglichen Höchstarbeitszeit soll eine Art Wochen-Kontingent gelten, wodurch die zu leistenden Stunden flexibel auf fünf Tage verteilt werden könnten. Das entspricht auch dem Willen vieler Arbeitgeber: 78 Prozent der von Bitkom befragten Unternehmen möchten, dass die gesetzliche Neuregelung die tägliche durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit ersetzt.

Bis endgültige Klarheit herrscht, drohen jedenfalls keine Strafen. „Zuständig dafür wäre die jeweilige Gewerbeaufsicht der Bundesländer“, sagt Anwalt Fullroth. Eine Überprüfung wird seiner Einschätzung nach nur stichprobenartig gelingen, etwa nach anonymen Meldungen von Verstößen.

Auch die Option, das Gesetz noch zu kippen, gibt es – zumindest in der Theorie. „Man könnte das zu erwartende Gesetz in Karlsruhe, wie jedes Gesetz, auf Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen“, sagt der Jurist. Die Erfolgsaussichten seien allerdings überschaubar.

Das Land verweigert ein Gesetz

Eigentlich müssen seit fast neun Monaten alle Beschäftigten ihre Arbeitszeit erfassen. In der Praxis geschieht das jedoch nicht. Um dies zu ändern, möchte Arbeitsminister Heil jetzt ein entsprechendes Gesetz durchbringen. Der Widerstand ist heftig. Dabei gäbe es smarte Lösungen.

Millionen Beschäftigte in Deutschland verstoßen an jedem Arbeitstag gegen das Gesetz. Auch wenn es vielen von ihnen nicht bewusst ist – im vergangenen September hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden, dass eine generelle Pflicht zur Dokumentation der Arbeitszeit besteht.

Doch Deutschland schwebt in dieser Hinsicht in einer juristischen Grauzone. „Die Pflicht besteht ganz klar“, sagt der Hamburger Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott. „Sie wird aber vielerorts einfach nicht umgesetzt.“

Die Erfurter Richter bezogen sich in ihrer Entscheidung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Dieses stammt bereits aus dem Jahr 2019 – und es ist bindend. Strafen müssen aber weder Unternehmen noch Beschäftigte fürchten. Denn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat bislang versäumt, das deutsche Arbeitsschutzgesetz entsprechend zu ergänzen.

Nun liegt immerhin ein Gesetzentwurf vor, der die Pflichten zur Dokumentation klären soll: Alle Arbeitnehmer müssen demnach ihre Arbeitszeiten festhalten – und wo bisher Zettelwirtschaft herrschte, soll auf elektronische Erfassung umgestellt werden.

Kaum waren Heils Pläne publik, wurden sie von Wirtschaftsverbänden in der Luft zerrissen. Aus der Zeit gefallen, nervig und weltfremd sei es, wenn jeder Arbeitnehmer minutiös seine Zeiten dokumentieren müsse, meint der Präsident des Digitalverbands Bitkom, Achim Berg.

Beim Arbeitgeberverband heißt es, die generelle „Bürokratieflut“ werde zum Wettbewerbsnachteil für Deutschland. Und Gesamtmetallchef Stefan Wolf erklärte, Anwälte und Berater seien angesichts der Unsicherheiten vieler Unternehmer in „Goldgräberstimmung“.

„Deutsche Angstlust und Hang zum Drama“

Der Ton in der Debatte ist aber nicht nur bei den Gegnern des Vorhabens leicht schrill. Von „deutscher Angstlust und dem Hang zum Drama“ spricht etwa die Personalberaterin Katja Bauer, die Firmen bei der Einführung von Zeiterfassungssystemen unterstützt. Für „längst überfällig“ halten die flächendeckende Arbeitszeiterfassung insbesondere Sozialverbände und Gewerkschaften.

„Damit können Schlupflöcher – etwa um Mindestlöhne zu unterlaufen – endlich geschlossen werden“, sagt etwa die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Zudem werde nachweisbar, in welchem Umfang Arbeitnehmer tatsächlich Überstunden leisten.“

Und diese Zahlen sind gerade in Deutschland bemerkenswert hoch. Beschäftigte haben hierzulande im vergangenen Jahr rund 1,3 Milliarden Überstunden geleistet, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Die Überstunden entsprechen demnach 809.000 Vollzeitstellen. Umgerechnet machte jeder Arbeitnehmer 2022 etwa 31 Überstunden.

„Gut, wenn endlich die realen Arbeitszeiten erfasst werden“, so Kocsis. Denn ohne ein Zeiterfassungssystem, das die tägliche Arbeitszeit misst, könnten weder die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden noch Ruhezeiten und die Zahl der Überstunden verlässlich ermittelt werden. „Für die Einhaltung des Arbeitszeitschutzes ist das aber unverzichtbar.“

Und während zwei sich streiten, freut sich gemeinhin der Dritte – so auch hier. Denn auch wenn das Gesetz noch nicht in Kraft ist: Vor der Zeiterfassung werden deutsche Unternehmen sich nicht drücken können. Firmen, die sich mit solchen Systemen befassen, dürften goldene Zeiten bevorstehen.

„Insbesondere der Mittelstand hinkt bei der Zeiterfassung noch hinterher und hat großen Nachholbedarf“, sagt Markus Steinberger, Geschäftsführer des Unternehmens Tisoware, das sich auch auf die Zeiterfassung spezialisiert hat.

„Viele kleinere und mittelgroße Betriebe sind noch meilenweit von einer rechtskonformen – also elektronischen – Arbeitszeiterfassung entfernt“, sagt er. Zwar können Beschäftigte schon jetzt simple Excel-Tabellen zur Dokumentation verwenden. Viele Firmen setzen derzeit bei der Erfassung auf Software-Riesen wie Microsoft.

Manche wenden sich an Start-ups wie Clockin. Rund 2000 zahlende Kunden hat das Münsteraner Jungunternehmen, wie Geschäftsführer Frederik Neuhaus erzählt. Bis Jahresende sollen es doppelt so viele sein.

Erfassung per Handy

Mit der Clockin-App können Beschäftigte Arbeitszeiten und Pausen erfassen, die Daten werden dem Arbeitgeber zur Abrechnung angezeigt, gleichzeitig behalten Mitarbeiter die Übersicht über das Überstundenkonto. Unternehmen kostet das 3,50 Euro pro Monat und Mitarbeiter für die reine Zeiterfassung. Werden zusätzliche Funktionen, wie etwa ein Urlaubsbuchungssystem, genutzt, sind es neun Euro.

„Die konkreten Auswirkungen auf die Unternehmen werden überschätzt“, sagt Neuhaus über die Pflicht zur Zeiterfassung. Er habe selbst mehrere Jahre nach der Vertrauenszeit gearbeitet, etwa in einer Bank. „Manch ein Politiker ist sich nicht im Klaren darüber, wie einfach so etwas heutzutage gemacht wird“, sagt der Firmenchef.

Bei Clockin wird die Arbeitszeit dokumentiert, indem jeder Mitarbeiter ein Programm auf Handy oder Computer lädt und sich mit wenigen Klicks ein- und austrägt. „Die Probleme sind nicht so groß, wie sie dargestellt werden“, meint Neuhaus.

Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom kommt dagegen zu einem anderen Fazit. Demnach sieht ein Großteil der Unternehmen die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung kritisch und fordert umfassende Verbesserungen.

Zwei Drittel befürchten, dass die Einführung beziehungsweise Anpassung der Arbeitszeiterfassungssysteme „erheblichen finanziellen und administrativen Mehraufwand“ verursacht. Befragt wurden 603 Firmen mit mindestens 20 Beschäftigten. Ohnehin halten 59 Prozent der Unternehmen eine genaue Dokumentation der Arbeitszeit in der Praxis für nur schwer umsetzbar.

Der Widerstand zahlreicher Verbände ist nicht folgenlos geblieben. Die Unionsfraktion legte gerade einen Antrag vor, der das Gesetz vor der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich nach der Sommerpause noch entscheidend aufweichen und flexibilisieren soll. Von den ursprünglichen Plänen Heils bliebe demnach allerdings nicht viel übrig.

Denn nicht nur soll der Arbeitgeber „freies Ermessen bei der Wahl der Erfassungsinstrumente“ haben – in der Praxis würden also weiter Zettel ausreichen, externe Anbieter bräuchte es nicht. Auch soll nach dem Willen der Union die Vertrauensarbeitszeit, nach der immerhin knapp 20 Prozent der Deutschen arbeiten, weiterhin ohne Erfassung möglich sein – dabei ist genau das der springende Punkt der Reform.

„De facto einfach mit der Vertrauensarbeitszeit ohne jedwede Erfassung weiterzumachen, wird mit Blick auf die Vorgaben des EuGH nicht funktionieren“, sagt dazu Arbeitsrechtler Michael Fullroth. Der Anwalt vermutet, dass es einigen Arbeitgebern ganz gelegen kommen könnte, dass die Gesetzeslage weiterhin so schwammig sei.

„Viele Beschäftigte arbeiten heute mehr, als sie müssten, ohne das zu dokumentieren“, sagt er. Dieses Dunkelfeld drohe durch das Gesetz aufgehellt zu werden. „Bei einigen Unternehmen schwingt deshalb sicherlich die Furcht mit, dass die Produktivität sinken könnte“, sagt der Arbeitsrechtler.

Wochenarbeitszeit als Ersatz

Unternehmer Neuhaus sieht durchaus Spielraum bei der Arbeitszeiterfassung. „Zu 100 Prozent korrekt erfassen will und kann man die Arbeitszeit gar nicht, insbesondere bei klassischen Bürojobs oder in der Kreativwirtschaft“, sagt er.

Für praktikabel hält Neuhaus deshalb auch einen der Punkte, den die Union in das Gesetz schreiben möchte: Statt der täglichen Höchstarbeitszeit soll eine Art Wochen-Kontingent gelten, wodurch die zu leistenden Stunden flexibel auf fünf Tage verteilt werden könnten. Das entspricht auch dem Willen vieler Arbeitgeber: 78 Prozent der von Bitkom befragten Unternehmen möchten, dass die gesetzliche Neuregelung die tägliche durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit ersetzt.

Bis endgültige Klarheit herrscht, drohen jedenfalls keine Strafen. „Zuständig dafür wäre die jeweilige Gewerbeaufsicht der Bundesländer“, sagt Anwalt Fullroth. Eine Überprüfung wird seiner Einschätzung nach nur stichprobenartig gelingen, etwa nach anonymen Meldungen von Verstößen.

Auch die Option, das Gesetz noch zu kippen, gibt es – zumindest in der Theorie. „Man könnte das zu erwartende Gesetz in Karlsruhe, wie jedes Gesetz, auf Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen“, sagt der Jurist. Die Erfolgsaussichten seien allerdings überschaubar.

Zitat von Gast am 7. Juni 2023, 10:01 UhrDie Produktivität in Deutschland ist erneut gesunken – darum ist das für unser Land eine dreifach alarmierende Nachricht

In Deutschland sind derzeit so viele Menschen erwerbstätig wie nie zuvor. Im ersten Quartal 2023 waren es gut 45,6 Millionen, rund ein Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Problem: Das Ergebnis ihrer Arbeit wuchs nicht mit. Die Produktivität war im ersten Quartal um ein Prozent geringer als vor einem Jahr, errechnete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht eine schlechte Nachricht. Erstens, weil es kein Ausrutscher ist. Die Produktivität in Deutschland schwächelt schon länger. Zweitens deutet es auf eine schlechte Auslastung vieler Betriebe und damit auf einen wirtschaftlichen Abschwung hin. Und drittens müsste in einem alternden und rohstoffarmen Land wie Deutschland die Produktivität deutlich steigen, um den Wohlstand zu sichern – zumal viele Menschen gerne weniger statt mehr arbeiten würden.

Arbeitsvolumen steigt, die Produktivität sinkt

Während die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland stieg, ging die durchschnittliche Arbeitszeit leicht zurück. Sie sank um 0,1 Prozent auf 345,1 Stunden. Im Ergebnis stieg das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen. Im ersten Quartal wurden in Deutschland 15,7 Milliarden Stunden gearbeitet, 0,9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Es wurde also länger gearbeitet, aber die Wirtschaftsleistung nahm ab. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war in Deutschland im ersten Quartal um 0,5 Prozent geringer als vor einem Jahr. Mehr Menschen arbeiteten also insgesamt mehr Stunden, stellten dabei aber Güter und Dienstleistungen in einem geringeren Wert her. Die Produktivität je Arbeitsstunde ging zurück. Und das nicht zum ersten Mal. „Nachdem die Produktivität schon zu Beginn des Ukrainekrieges deutlich gesunken war, sackt sie Anfang 2023 noch einmal ab“, erklärt Enzo Weber, der Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen.

Dahinter stecken mehrere Effekte: Viele Unternehmen leiden unter dem Mangel an Arbeits- und Fachkräften. Aus diesem Grund halten sie auch in der angespannten wirtschaftlichen Lage ihr Personal – und stellen sogar weiter ein, wenn sie denn geeignete Kandidaten finden. „Trotz der Rezession wurde weiter Beschäftigung aufgebaut und knappes Personal gehalten“, erklärt Weber, Gleichzeitig gelte aber: „Die Inflation drückt auf den Konsum, die hohen Energiepreise lassen die Produktion sinken.“ Die Unternehmen stellen mit unveränderter Belegschaft weniger her: die Produktivität sinkt.

Die fallende Produktivität deutet also auf eine schlechtere Auslastung der Unternehmen hin – und damit einen Rückgang der Wirtschaftsleistung hin. Deutschland steckt seit dem ersten Quartal 2023 bereits in einer Rezession.

Darum ist die Produktivität für Deutschland so wichtig

Langfristig ist eine sinkende Produktivität für jede Volkswirtschaft alarmierend. Das Wachstum der Produktivität ist ein wesentlicher Faktor für den Wohlstand einer Gesellschaft. Es bestimmt zum Beispiel den wirtschaftlichen Spielraum, der für Lohn- und Gehaltserhöhungen oder für eine Verkürzung der Arbeitszeit zur Verfügung steht.

Besonders wichtig ist eine steigende Produktivität für Länder mit einer alternden, aus sich selbst heraus schrumpfenden Bevölkerung. Sie müssen in Zukunft sowohl den Wohlstand mit weniger Arbeitskräften erwirtschaften als auch höhere Kosten für Ruhegehälter, Gesundheit und Pflege aufbringen. Je geringer die Produktivität wächst, umso stärker sind solche Länder auf die Zuwanderung in ihren Arbeitsmarkt angewiesen. Oder die Menschen müssten selbst mehr arbeiten, entweder durch mehr Wochenstunden oder eine längere Lebensarbeitszeit, etwa durch einen späteren Rentenbeginn.

In Deutschland ist dagegen eher der Wunsch verbreitet, weniger und kürzer zu arbeiten als mehr und länger. Die Vier-Tage-Woche ist populär. Die SPD hat sich sogar eine 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich als Ziel gesetzt. Dies wäre nur bei einer sehr stark steigenden Produktivität möglich.

Selbst ohne kürzere Arbeitszeiten schrumpft die Erwerbsbevölkerung in Deutschland in den nächsten Jahren stark. Denn es gehen mehr Berufstätige aus den geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand als Jüngere neu in das Arbeitsleben einsteigen. Allein um den Wohlstand zu halten, braucht Deutschland daher in jedem Jahr netto 400.000 bis 500.000 Zuwanderer in den Arbeitsmarkt. Spürbar ist bereits jetzt der Mangel an Arbeitskräften. Im vierten Quartal waren über 1,7 Millionen Stellen in Unternehmen offen.

All diese Herausforderungen werden größer, wenn die Produktivität nicht steigt.

In den frühen Jahren der Bundesrepublik stieg die Produktivität zunächst stark. Dadurch wurden sowohl steigende Löhne und Gehälter als auch kürzere Arbeitszeiten möglich. Nach der Wiedervereinigung wuchs die Produktivität noch einmal deutlich, weil Unternehmen mit niedrigerer Produktivität in Ostdeutschland modernisiert oder geschlossen wurden. Seither geht das Wachstum der Produktivität zurück.

Es gibt noch weitere auffällige Entwicklungen: Die Teilzeitquote stieg im Jahresvergleich um 0,4 Prozentpunkte auf 38,8 Prozent. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stieg mit 2,1 Prozent deutlich stärker als die der Vollzeitbeschäftigten mit 0,6 Prozent. Dies liegt laut dem IAB auch daran, dass die Beschäftigung in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie dem Gastgewerbe oder dem Bereich Erziehung und Unterricht besonders stark zunahm.

Der Krankenstand stieg im ersten Quartal 2023 auf einen historischen Höchststand von 7,11 Prozent. Das war noch einmal deutlich mehr als das bereits sehr hohe Niveau des Vorjahresquartals von 6,36 Prozent. Ein Grund könnte in der Welle von Erkältungskrankheiten nach dem Ende der Corona-Pandemie gelegen haben. Gleichzeit werden auch die Verunsicherungen durch die wirtschaftliche Lage und den Krieg in der Ukraine sowie wachsender Druck in den Unternehmen für den höheren Krankenstand verantwortlich gemacht. Auch die Kombination aus einem als höher empfundenen Arbeitsdruck und einer gleichzeitig fallenden Produktivität wären für eine Wirtschaft und eine Gesellschaft kein guter Befund.

Die Produktivität in Deutschland ist erneut gesunken – darum ist das für unser Land eine dreifach alarmierende Nachricht

In Deutschland sind derzeit so viele Menschen erwerbstätig wie nie zuvor. Im ersten Quartal 2023 waren es gut 45,6 Millionen, rund ein Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Problem: Das Ergebnis ihrer Arbeit wuchs nicht mit. Die Produktivität war im ersten Quartal um ein Prozent geringer als vor einem Jahr, errechnete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht eine schlechte Nachricht. Erstens, weil es kein Ausrutscher ist. Die Produktivität in Deutschland schwächelt schon länger. Zweitens deutet es auf eine schlechte Auslastung vieler Betriebe und damit auf einen wirtschaftlichen Abschwung hin. Und drittens müsste in einem alternden und rohstoffarmen Land wie Deutschland die Produktivität deutlich steigen, um den Wohlstand zu sichern – zumal viele Menschen gerne weniger statt mehr arbeiten würden.

Arbeitsvolumen steigt, die Produktivität sinkt

Während die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland stieg, ging die durchschnittliche Arbeitszeit leicht zurück. Sie sank um 0,1 Prozent auf 345,1 Stunden. Im Ergebnis stieg das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen. Im ersten Quartal wurden in Deutschland 15,7 Milliarden Stunden gearbeitet, 0,9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Es wurde also länger gearbeitet, aber die Wirtschaftsleistung nahm ab. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war in Deutschland im ersten Quartal um 0,5 Prozent geringer als vor einem Jahr. Mehr Menschen arbeiteten also insgesamt mehr Stunden, stellten dabei aber Güter und Dienstleistungen in einem geringeren Wert her. Die Produktivität je Arbeitsstunde ging zurück. Und das nicht zum ersten Mal. „Nachdem die Produktivität schon zu Beginn des Ukrainekrieges deutlich gesunken war, sackt sie Anfang 2023 noch einmal ab“, erklärt Enzo Weber, der Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen.

Dahinter stecken mehrere Effekte: Viele Unternehmen leiden unter dem Mangel an Arbeits- und Fachkräften. Aus diesem Grund halten sie auch in der angespannten wirtschaftlichen Lage ihr Personal – und stellen sogar weiter ein, wenn sie denn geeignete Kandidaten finden. „Trotz der Rezession wurde weiter Beschäftigung aufgebaut und knappes Personal gehalten“, erklärt Weber, Gleichzeitig gelte aber: „Die Inflation drückt auf den Konsum, die hohen Energiepreise lassen die Produktion sinken.“ Die Unternehmen stellen mit unveränderter Belegschaft weniger her: die Produktivität sinkt.

Die fallende Produktivität deutet also auf eine schlechtere Auslastung der Unternehmen hin – und damit einen Rückgang der Wirtschaftsleistung hin. Deutschland steckt seit dem ersten Quartal 2023 bereits in einer Rezession.

Darum ist die Produktivität für Deutschland so wichtig

Langfristig ist eine sinkende Produktivität für jede Volkswirtschaft alarmierend. Das Wachstum der Produktivität ist ein wesentlicher Faktor für den Wohlstand einer Gesellschaft. Es bestimmt zum Beispiel den wirtschaftlichen Spielraum, der für Lohn- und Gehaltserhöhungen oder für eine Verkürzung der Arbeitszeit zur Verfügung steht.

Besonders wichtig ist eine steigende Produktivität für Länder mit einer alternden, aus sich selbst heraus schrumpfenden Bevölkerung. Sie müssen in Zukunft sowohl den Wohlstand mit weniger Arbeitskräften erwirtschaften als auch höhere Kosten für Ruhegehälter, Gesundheit und Pflege aufbringen. Je geringer die Produktivität wächst, umso stärker sind solche Länder auf die Zuwanderung in ihren Arbeitsmarkt angewiesen. Oder die Menschen müssten selbst mehr arbeiten, entweder durch mehr Wochenstunden oder eine längere Lebensarbeitszeit, etwa durch einen späteren Rentenbeginn.

In Deutschland ist dagegen eher der Wunsch verbreitet, weniger und kürzer zu arbeiten als mehr und länger. Die Vier-Tage-Woche ist populär. Die SPD hat sich sogar eine 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich als Ziel gesetzt. Dies wäre nur bei einer sehr stark steigenden Produktivität möglich.

Selbst ohne kürzere Arbeitszeiten schrumpft die Erwerbsbevölkerung in Deutschland in den nächsten Jahren stark. Denn es gehen mehr Berufstätige aus den geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand als Jüngere neu in das Arbeitsleben einsteigen. Allein um den Wohlstand zu halten, braucht Deutschland daher in jedem Jahr netto 400.000 bis 500.000 Zuwanderer in den Arbeitsmarkt. Spürbar ist bereits jetzt der Mangel an Arbeitskräften. Im vierten Quartal waren über 1,7 Millionen Stellen in Unternehmen offen.

All diese Herausforderungen werden größer, wenn die Produktivität nicht steigt.

In den frühen Jahren der Bundesrepublik stieg die Produktivität zunächst stark. Dadurch wurden sowohl steigende Löhne und Gehälter als auch kürzere Arbeitszeiten möglich. Nach der Wiedervereinigung wuchs die Produktivität noch einmal deutlich, weil Unternehmen mit niedrigerer Produktivität in Ostdeutschland modernisiert oder geschlossen wurden. Seither geht das Wachstum der Produktivität zurück.

Es gibt noch weitere auffällige Entwicklungen: Die Teilzeitquote stieg im Jahresvergleich um 0,4 Prozentpunkte auf 38,8 Prozent. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stieg mit 2,1 Prozent deutlich stärker als die der Vollzeitbeschäftigten mit 0,6 Prozent. Dies liegt laut dem IAB auch daran, dass die Beschäftigung in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie dem Gastgewerbe oder dem Bereich Erziehung und Unterricht besonders stark zunahm.

Der Krankenstand stieg im ersten Quartal 2023 auf einen historischen Höchststand von 7,11 Prozent. Das war noch einmal deutlich mehr als das bereits sehr hohe Niveau des Vorjahresquartals von 6,36 Prozent. Ein Grund könnte in der Welle von Erkältungskrankheiten nach dem Ende der Corona-Pandemie gelegen haben. Gleichzeit werden auch die Verunsicherungen durch die wirtschaftliche Lage und den Krieg in der Ukraine sowie wachsender Druck in den Unternehmen für den höheren Krankenstand verantwortlich gemacht. Auch die Kombination aus einem als höher empfundenen Arbeitsdruck und einer gleichzeitig fallenden Produktivität wären für eine Wirtschaft und eine Gesellschaft kein guter Befund.

Zitat von Gast am 21. Juni 2023, 05:39 UhrSo hat sich Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit entwickelt

Deutschland ist im diesjährigen World Competitiveness Ranking 2023 auf den 22 Platz zurückgefallen. Damit liegt der Wirtschaftsstandort einen Platz hinter China, wie der Blick auf eine weitere Statista-Grafik zeigt. Noch schlechter steht indes der Rest der Top 5 Volkswirtschaften Europas da. Liegt Grossbritannien immerhin noch auf Rang 29, reicht es für Italien nur für den 41. Platz. Dazwischen sortieren sich Frankreich (33) und Spanien (36) ein.

Das jährliche Ranking der privaten Wirtschaftshochschule IMD versucht seit 35 Jahren Aussagen darüber zu treffen, wie Attraktiv Länder für Unternehmen sind. Für die Bewertung werden 365 Kriterien aus vier Bereichen herangezogen. Vergleichsweise gut ist die deutsche Platzierung bei Wirtschaftsleistung (Rang 12) und Infrastruktur (14) noch relativ gut da. Ähnliches lässt sich dagegen nicht bei Effizienz der öffentlichen Hand (27) und wirtschaftliche Effizienz (29) sagen.

Indes war es um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit schonmal schlechter bestellt. 2006 reicht es nur für Platz 25. Und auch 2003 und 2005 waren die Ergebnisse wenig schmeichelhaft. Am besten bewerteten die IMB-Analyst:innen die Lage hierzulande im Jahr 2014 (Platz 6). Indes büßte der Standort schon ein Jahr später wieder vier Plätze ein.

Die Grafik bildet das Abschneiden von Deutschland im World Competitiveness Rankings seit dem Jahr 2000 ab.

So hat sich Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit entwickelt

Deutschland ist im diesjährigen World Competitiveness Ranking 2023 auf den 22 Platz zurückgefallen. Damit liegt der Wirtschaftsstandort einen Platz hinter China, wie der Blick auf eine weitere Statista-Grafik zeigt. Noch schlechter steht indes der Rest der Top 5 Volkswirtschaften Europas da. Liegt Grossbritannien immerhin noch auf Rang 29, reicht es für Italien nur für den 41. Platz. Dazwischen sortieren sich Frankreich (33) und Spanien (36) ein.

Das jährliche Ranking der privaten Wirtschaftshochschule IMD versucht seit 35 Jahren Aussagen darüber zu treffen, wie Attraktiv Länder für Unternehmen sind. Für die Bewertung werden 365 Kriterien aus vier Bereichen herangezogen. Vergleichsweise gut ist die deutsche Platzierung bei Wirtschaftsleistung (Rang 12) und Infrastruktur (14) noch relativ gut da. Ähnliches lässt sich dagegen nicht bei Effizienz der öffentlichen Hand (27) und wirtschaftliche Effizienz (29) sagen.

Indes war es um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit schonmal schlechter bestellt. 2006 reicht es nur für Platz 25. Und auch 2003 und 2005 waren die Ergebnisse wenig schmeichelhaft. Am besten bewerteten die IMB-Analyst:innen die Lage hierzulande im Jahr 2014 (Platz 6). Indes büßte der Standort schon ein Jahr später wieder vier Plätze ein.

Die Grafik bildet das Abschneiden von Deutschland im World Competitiveness Rankings seit dem Jahr 2000 ab.

Zitat von Gast am 21. Juni 2023, 14:20 UhrEnde der Inflation? - Erzeugerpreise steigen so schwach wie seit zwei Jahren nicht mehr

Gute Nachrichten für Verbraucher: Die Erzeugerpreise, die meist die Inflation der kommenden Monate anzeigen, sind im Mai so schwach gestiegen wie seit über zwei Jahren nicht. Im Vergleich zum April sanken sie sogar.

Der Anstieg der Erzeugerpreise hat sich im Mai auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 abgeschwächt: Die Hersteller verzeichneten laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Preisanstieg von einem Prozent. Im Vergleich zum April 2023 sanken die Erzeugerpreise sogar um 1,4 Prozent.

Einordnung: Gute Nachricht für Endkunden, aber weiter hohes Preisniveau

Für Verbraucher bedeuten diese Zahlen gute Nachrichten: Die Erzeugerpreise geben an, wie viel Unternehmen für die Herstellung ihrer Produkte zahlen. Schwankungen erreichen durch Preisveränderungen in Geschäften und bei Dienstleistungen mit Verspätung auch Endkunden.

Im Spätsommer 2022 ließen um fast 46 Prozent steigende Erzeugerpreise die enorme Winterinflation erahnen. Seitdem verkünden immer geringere Steigerungen abflauende Teuerungen. Der jetzige Rückgang setzt diese für Endkunden erfreuliche Tendenz fort.

Der Rückgang im Monatsvergleich von April zu Mai lässt Verbraucher hoffen, die Preise könnten womöglich sogar wieder etwas sinken. Eine Rückkehr zum Niveau von vor dem Ukraine-Krieg zeigt die Preisentwicklung derzeit jedoch nicht an: Die Erzeugerpreise steigen zwar schwächer als im Jahr vor dem Ukraine-Krieg. Wegen der Teuerungen der vergangenen Monate liegen sie dennoch deutlich über dem Niveau vom Februar 2022.

Details: Sinkende Energiepreise, teure Nahrung

Interessantes verrät die Entwicklung der Erzeugerpreise im Detail:

- Sinkende Energiepreise bremsen Teuerung: Die Energiepreise lagen im Mai um 3,3 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat und 34 Prozent niedriger als im September 2022. Ihr Rückgang bremst den Anstieg der Erzeugerpreise massiv. Die Strompreise fielen gegenüber Mai 2022 um zehn Prozent, leichtes Heizöl kostete 33 Prozent weniger, Kraftstoffe 20 Prozent und Erdgas vier Prozent. Ohne Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise gegenüber Mai 2022 um 3,2 Prozent.

- Nahrungsmittel verteuerten sich im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent. Besonders stark stiegen die Preise für Zucker (92 Prozent). Verarbeitete Kartoffeln kosteten 41 Prozent mehr, Schweinefleisch 22 Prozent. Obst- und Gemüseerzeugnisse waren ebenfalls 22 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, flüssige Milch und Rahm 20 Prozent. Nur wenige Lebensmittel kosteten im Mai 2023 weniger als im Vorjahresmonat: Butter 29 Prozent, nicht behandelte pflanzliche Öle 44 Prozent.

- Die Preise für Möbel und Haushaltswaren stiegen im Vergleich zu Mai 2022 um je neun Prozent.

- Große Unterschiede bei Rohstoffpreisen: Metalle vergünstigten sich um 11 Prozent, Holz um 28 Prozent und Verpackungsmittel aus Holz um 25 Prozent. Kalk und gebrannter Gips verteuerten sich hingegen um 42 Prozent, Hohlglas um 34 Prozent, Zement um 33 Prozent und Transportbeton 26 um Prozent. Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikel aus Zellstoff, Papier und Pappe kosteten 19 Prozent mehr.

Ende der Inflation? - Erzeugerpreise steigen so schwach wie seit zwei Jahren nicht mehr

Gute Nachrichten für Verbraucher: Die Erzeugerpreise, die meist die Inflation der kommenden Monate anzeigen, sind im Mai so schwach gestiegen wie seit über zwei Jahren nicht. Im Vergleich zum April sanken sie sogar.

Der Anstieg der Erzeugerpreise hat sich im Mai auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 abgeschwächt: Die Hersteller verzeichneten laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Preisanstieg von einem Prozent. Im Vergleich zum April 2023 sanken die Erzeugerpreise sogar um 1,4 Prozent.

Einordnung: Gute Nachricht für Endkunden, aber weiter hohes Preisniveau

Für Verbraucher bedeuten diese Zahlen gute Nachrichten: Die Erzeugerpreise geben an, wie viel Unternehmen für die Herstellung ihrer Produkte zahlen. Schwankungen erreichen durch Preisveränderungen in Geschäften und bei Dienstleistungen mit Verspätung auch Endkunden.

Im Spätsommer 2022 ließen um fast 46 Prozent steigende Erzeugerpreise die enorme Winterinflation erahnen. Seitdem verkünden immer geringere Steigerungen abflauende Teuerungen. Der jetzige Rückgang setzt diese für Endkunden erfreuliche Tendenz fort.

Der Rückgang im Monatsvergleich von April zu Mai lässt Verbraucher hoffen, die Preise könnten womöglich sogar wieder etwas sinken. Eine Rückkehr zum Niveau von vor dem Ukraine-Krieg zeigt die Preisentwicklung derzeit jedoch nicht an: Die Erzeugerpreise steigen zwar schwächer als im Jahr vor dem Ukraine-Krieg. Wegen der Teuerungen der vergangenen Monate liegen sie dennoch deutlich über dem Niveau vom Februar 2022.

Details: Sinkende Energiepreise, teure Nahrung

Interessantes verrät die Entwicklung der Erzeugerpreise im Detail:

- Sinkende Energiepreise bremsen Teuerung: Die Energiepreise lagen im Mai um 3,3 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat und 34 Prozent niedriger als im September 2022. Ihr Rückgang bremst den Anstieg der Erzeugerpreise massiv. Die Strompreise fielen gegenüber Mai 2022 um zehn Prozent, leichtes Heizöl kostete 33 Prozent weniger, Kraftstoffe 20 Prozent und Erdgas vier Prozent. Ohne Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise gegenüber Mai 2022 um 3,2 Prozent.

- Nahrungsmittel verteuerten sich im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent. Besonders stark stiegen die Preise für Zucker (92 Prozent). Verarbeitete Kartoffeln kosteten 41 Prozent mehr, Schweinefleisch 22 Prozent. Obst- und Gemüseerzeugnisse waren ebenfalls 22 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, flüssige Milch und Rahm 20 Prozent. Nur wenige Lebensmittel kosteten im Mai 2023 weniger als im Vorjahresmonat: Butter 29 Prozent, nicht behandelte pflanzliche Öle 44 Prozent.

- Die Preise für Möbel und Haushaltswaren stiegen im Vergleich zu Mai 2022 um je neun Prozent.

- Große Unterschiede bei Rohstoffpreisen: Metalle vergünstigten sich um 11 Prozent, Holz um 28 Prozent und Verpackungsmittel aus Holz um 25 Prozent. Kalk und gebrannter Gips verteuerten sich hingegen um 42 Prozent, Hohlglas um 34 Prozent, Zement um 33 Prozent und Transportbeton 26 um Prozent. Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikel aus Zellstoff, Papier und Pappe kosteten 19 Prozent mehr.

Zitat von Gast am 22. Juni 2023, 05:15 UhrGierflation oder Lohn-Preis-Spirale? Ifo-Studie zeigt erstmals, was die Preise wirklich treibt – und wer davon profitiert

Was sind die Gründe der Inflation? Was treibt die Preise – oder wer? Gibt es eine „Gierflation“, weil Firmen ihre Gewinne in die Höhe treiben, wie es EZB-Präsidentin Christine Lagarde kritisierte? Halten Gewerkschaften mit hohen Tarifabschlüssen eine Lohn-Preis-Spirale in Gang? Oder wirken vor allem die Lieferengpässe der Corona-Pandemie und der Energiepreis-Schock durch Russlands Krieg nach. Das Ifo-Institut hat jetzt erstmals analysiert, welche Faktoren die Preise im vergangenen Jahr getrieben haben – und wer bisher zu den Gewinnern der Inflation zählt.

Die Forscher untersuchten – etwas vereinfacht – drei Faktoren: Erstens die Ausgaben der Unternehmen für Vorleistungen, zweitens die Löhne und Gehälter und drittens die Gewinne. Ihr Ergebnis: „Wichtigster Preistreiber in nahezu allen Wirtschaftsbereichen waren im vergangenen Jahr kräftig gestiegene Stückkosten für Vorleistungsgüter“. Diese höheren Kosten für Rohstoffe, Zulieferteile oder auch Energie erklären „etwa zwei Drittel des Anstiegs der Verbraucherpreise“.

Zweitwichtigster Preistreiber waren zusätzliche Gewinnaufschläge der Unternehmen. Dies lasse aber nicht automatisch auf höhere Gewinne schließen, schreiben die Ifo-Forscher. Unternehmen mussten aus den Überschüssen deutlich höhere Abschreibungen finanzieren, weil die Wiederbeschaffungskosten für Maschinen, Anlagen und Gebäude ebenfalls stark stiegen. Höhere Löhne und Gehälter fielen 2022 dagegen für die Inflation kaum ins Gewicht.

Die Beiträge zur Inflation verdeutlicht die folgende Tabelle. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland 2022 um 6,9 Prozent. Aber nur etwa drei Viertel der Ausgaben der Verbraucher entfallen auf Güter, die im Inland produziert wurden. Das übrige Viertel sind Importe. Für ihre Analyse betrachteten die Ökonomen gezielt die Verbraucherpreise der Güter aus deutscher Produktion. Sie stiegen mit plus 8,3 Prozent noch etwas stärker.

Diese Teuerung um 8,3 Prozent setzte sich so zusammen: Auf teurere Vorleistungen entfielen 5,8 Prozentpunkte, auf die Entgelte für Arbeitnehmer 0,8 Prozentpunkte. Höhere Abgaben (Saldo aus Steuern und staatlichen Beihilfen) machten 0,5 Punkte aus. Höhere Bruttobetriebsüberschüsse trugen mit 1,3 Prozentpunkten zur Teuerung bei. Berücksichtigt man aber auch die höheren Abschreibungen war der Einfluss der Betriebsüberschüsse auf die Preise mit minus 0,5 Prozent netto sogar negativ.

„Was wir sehen, ist kein außergewöhnliches Bild“, sagte Ifo-Ökonom Timo Wollmershäuser. Im Grunde hätten sich die Lasten der Inflation recht gleichmäßig auf Verbraucher, Unternehmen und Beschäftigte verteilt. Jedenfalls für die gesamte Wirtschaft. Das gilt aber nicht für alle Branchen.

Gewinner der Inflation: Landwirte, Baufirmen, Handel

Denn es gibt große Unterschiede. In der Landwirtschaft war der Preisanstieg der Produkte 2022 mit plus 34,7 Prozent am stärksten. Auf höhere Preise für Vorleistungen entfielen davon aber nur 14 Prozent. Höhere Löhne und Gehälter fielen mit plus 1,1 Prozent kaum ins Gewicht. Dagegen trugen höhere Überschüsse der Land- und Forstbetriebe 11,2 Prozentpunkte zur Teuerung bei. Selbst nach den Abschreibungen fallen die Nettoüberschüsse mit acht Prozentpunkten bei den Landwirten so stark ins Gewicht wie in keiner anderen Branche.

Auch im Baugewerbe geht ein hoher Teil der Preissteigerung von 16 Prozent auf höhere Überschüsse der Unternehmen zurück. Sie trugen netto allein 6,1 Prozentpunkte zu höheren Baupreisen bei. Im Handel, Verkehr und Gastgewerbe gingen immerhin noch zwei Prozentpunkte der höheren Preise auf höhere Nettoüberschüsse der Unternehmen zurück.

Ein anderes Bild zeigt die Industrie. Auch hier stiegen die Preise mit 13,9 Prozent kräftig. Doch davon entfiel der Löwenanteil von 12,4 Prozentpunkten auf Vorleistungen. Weil auch die Löhne und Gehälter, Abgaben und die Abschreibungen leicht teurer wurden, schmälerten die geringeren Überschüsse der oft energieintensiven Industrieunternehmen die Teuerung in diesem Sektor um 0,4 Prozentpunkte.

Die deutlichsten Einbußen mussten Unternehmen in Branchen hinnehmen, in denen die Preise gar nicht so stark stiegen, etwa im Bereich Information und Kommunikation mit einem Preisanstieg von nur zwei Prozent. Weil hier aber die Löhne und Gehälter bereits 2022 deutlich anzogen, gingen die Überschüsse zurück. Ähnlich sieht es in vielen anderen Dienstleistungsbranchen aus.

Gierflation oder Lohn-Preis-Spirale? Ifo-Studie zeigt erstmals, was die Preise wirklich treibt – und wer davon profitiert

Was sind die Gründe der Inflation? Was treibt die Preise – oder wer? Gibt es eine „Gierflation“, weil Firmen ihre Gewinne in die Höhe treiben, wie es EZB-Präsidentin Christine Lagarde kritisierte? Halten Gewerkschaften mit hohen Tarifabschlüssen eine Lohn-Preis-Spirale in Gang? Oder wirken vor allem die Lieferengpässe der Corona-Pandemie und der Energiepreis-Schock durch Russlands Krieg nach. Das Ifo-Institut hat jetzt erstmals analysiert, welche Faktoren die Preise im vergangenen Jahr getrieben haben – und wer bisher zu den Gewinnern der Inflation zählt.

Die Forscher untersuchten – etwas vereinfacht – drei Faktoren: Erstens die Ausgaben der Unternehmen für Vorleistungen, zweitens die Löhne und Gehälter und drittens die Gewinne. Ihr Ergebnis: „Wichtigster Preistreiber in nahezu allen Wirtschaftsbereichen waren im vergangenen Jahr kräftig gestiegene Stückkosten für Vorleistungsgüter“. Diese höheren Kosten für Rohstoffe, Zulieferteile oder auch Energie erklären „etwa zwei Drittel des Anstiegs der Verbraucherpreise“.

Zweitwichtigster Preistreiber waren zusätzliche Gewinnaufschläge der Unternehmen. Dies lasse aber nicht automatisch auf höhere Gewinne schließen, schreiben die Ifo-Forscher. Unternehmen mussten aus den Überschüssen deutlich höhere Abschreibungen finanzieren, weil die Wiederbeschaffungskosten für Maschinen, Anlagen und Gebäude ebenfalls stark stiegen. Höhere Löhne und Gehälter fielen 2022 dagegen für die Inflation kaum ins Gewicht.

Die Beiträge zur Inflation verdeutlicht die folgende Tabelle. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland 2022 um 6,9 Prozent. Aber nur etwa drei Viertel der Ausgaben der Verbraucher entfallen auf Güter, die im Inland produziert wurden. Das übrige Viertel sind Importe. Für ihre Analyse betrachteten die Ökonomen gezielt die Verbraucherpreise der Güter aus deutscher Produktion. Sie stiegen mit plus 8,3 Prozent noch etwas stärker.

Diese Teuerung um 8,3 Prozent setzte sich so zusammen: Auf teurere Vorleistungen entfielen 5,8 Prozentpunkte, auf die Entgelte für Arbeitnehmer 0,8 Prozentpunkte. Höhere Abgaben (Saldo aus Steuern und staatlichen Beihilfen) machten 0,5 Punkte aus. Höhere Bruttobetriebsüberschüsse trugen mit 1,3 Prozentpunkten zur Teuerung bei. Berücksichtigt man aber auch die höheren Abschreibungen war der Einfluss der Betriebsüberschüsse auf die Preise mit minus 0,5 Prozent netto sogar negativ.

„Was wir sehen, ist kein außergewöhnliches Bild“, sagte Ifo-Ökonom Timo Wollmershäuser. Im Grunde hätten sich die Lasten der Inflation recht gleichmäßig auf Verbraucher, Unternehmen und Beschäftigte verteilt. Jedenfalls für die gesamte Wirtschaft. Das gilt aber nicht für alle Branchen.

Gewinner der Inflation: Landwirte, Baufirmen, Handel

Denn es gibt große Unterschiede. In der Landwirtschaft war der Preisanstieg der Produkte 2022 mit plus 34,7 Prozent am stärksten. Auf höhere Preise für Vorleistungen entfielen davon aber nur 14 Prozent. Höhere Löhne und Gehälter fielen mit plus 1,1 Prozent kaum ins Gewicht. Dagegen trugen höhere Überschüsse der Land- und Forstbetriebe 11,2 Prozentpunkte zur Teuerung bei. Selbst nach den Abschreibungen fallen die Nettoüberschüsse mit acht Prozentpunkten bei den Landwirten so stark ins Gewicht wie in keiner anderen Branche.

Auch im Baugewerbe geht ein hoher Teil der Preissteigerung von 16 Prozent auf höhere Überschüsse der Unternehmen zurück. Sie trugen netto allein 6,1 Prozentpunkte zu höheren Baupreisen bei. Im Handel, Verkehr und Gastgewerbe gingen immerhin noch zwei Prozentpunkte der höheren Preise auf höhere Nettoüberschüsse der Unternehmen zurück.

Ein anderes Bild zeigt die Industrie. Auch hier stiegen die Preise mit 13,9 Prozent kräftig. Doch davon entfiel der Löwenanteil von 12,4 Prozentpunkten auf Vorleistungen. Weil auch die Löhne und Gehälter, Abgaben und die Abschreibungen leicht teurer wurden, schmälerten die geringeren Überschüsse der oft energieintensiven Industrieunternehmen die Teuerung in diesem Sektor um 0,4 Prozentpunkte.

Die deutlichsten Einbußen mussten Unternehmen in Branchen hinnehmen, in denen die Preise gar nicht so stark stiegen, etwa im Bereich Information und Kommunikation mit einem Preisanstieg von nur zwei Prozent. Weil hier aber die Löhne und Gehälter bereits 2022 deutlich anzogen, gingen die Überschüsse zurück. Ähnlich sieht es in vielen anderen Dienstleistungsbranchen aus.

Zitat von Gast am 22. Juni 2023, 05:36 Uhr„Uns steht ein schweres Jahrzehnt bevor“: Das steckt hinter der Doppelkrise der deutschen Wirtschaft – die auch für euch gefährlich wird

Viel schlechter könnten die Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft kaum sein. Bereits zum Jahresbeginn war Deutschland in eine Rezession gerutscht. Zunächst wirkte diese nur „milde Rezession“ angesichts der Schocks des Ukraine-Krieges sogar eher als Erfolg. Doch nun droht daraus eine echte Krise zu werden – und dies gleich doppelt, konjunkturell und strukturell. Kurzfristig dürfte die Wirtschaft auch im Gesamtjahr 2023 schrumpfen. Auch langfristig sind die Aussichten trübe. Deutschlands Wachstumspotenzial schwindet – aus mehreren Gründen.

Die aktuelle Lage: Lauter schlechte Nachrichten

Seit Anfang des Jahres steckt Deutschland offiziell in einer Rezession. Die Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), ging zwei Quartale in Folge zurück: Ende 2022 um 0,5 Prozent, Anfang 2023 noch einmal um 0,3 Prozent.

Zunächst hatte das Statistische Bundesamt noch geschätzt, dass die Wirtschaft im ersten Quartal stagniert und damit an einer Rezession vorbeischrammen kann. Dann häuften sich die schlechten Nachrichten, und das BIP musste nach unten korrigiert werden. Seither reißen die negativen Nachrichten nicht ab.

Sorgen um die Industrie

Besonders wackelig ist Lage der deutschen Industrie. Die Produktion ging im März um 2,1 Prozent zurück. Im April folgte immerhin ein Plus von 0,3 Prozent. Aktuell profitieren viele Unternehmen noch von einem Polster an Aufträgen, die sie während Corona nicht abarbeiten konnten. Doch es kommen weniger neue Aufträge rein. Der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe liegt aktuell etwa zehn Prozent unter dem Vorjahr.

Stark betroffen sind die Branchen, die besonders energieintensiv sind: Chemie, Metall, Ölerzeugnisse, Glas und Papier. Sie leiden besonders unter den hohen Energiepreisen – und stellen teilweise die Produktion in Deutschland infrage.

Dramatisch ist die Lage am Bau, vor allem im Wohnungsbau. Die Baugenehmigungen blieben im ersten Quartal fast ein Drittel unter dem Vorjahr. 400.000 neue Wohnungen strebt die Regierung pro Jahr an. Doch der Trend zeigt Richtung 200.000.

Stimmung der Unternehmen verdüstert sich wieder

Firmen erleben seit drei Jahren eine Achterbahnfahrt. Anfang 2020 sorgen die Corona-Pandemie für einen Einbruch. Es folgten Lockerungen und neue Lockdowns. 2022 sollte endlich die Aufholjagd beginnen. Doch Russlands Überfall auf die Ukraine brachte die nächsten Schocks: Inflation, Energiekrise und globale Verwerfungen. Als Deutschland einen Gasmangel abwenden konnte, verbesserte sich die Stimmung im Herbst 2022. Doch nun ziehen neue Wolken auf.

Das zeigen die wichtigsten Umfragen bei Unternehmen und Finanzexperten, das Info-Geschäftsklima und die ZEW-Konjunkturerwartungen. Beide Stimmungsbarometer sind bewährte Frühindikatoren für die Entwicklung der Wirtschaft in den nächsten sechs Monaten. Sie zeigen nach unten.

Das Ifo-Geschäftsklima ging im Mai deutlich von 93,4 auf 91,7 Punkte zurück. Es war der erste Rückgang nach sechs Anstiegen. Werte unter 100 Punkten deuten auf einen Rückgang der Wirtschaftsleistung hin. „Die deutsche Wirtschaft blickt mit Sorge auf den Sommer“, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die ZEW-Konjunkturerwartungen tauchten im Mai überraschend auf minus 10,7 Punkte ab und erholten sich im Juni kaum auf minus 8,5 Punkte. Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage rauschte sogar auf minus 56 Punkte tief in die roten Bereich. Neutral ist bei der Umfrage ein Wert von null.

Inflation bremst den Konsum

Belastet wird die Konjunktur nach wie vor durch die hohe Inflation. Im Mai betrug die Inflationsrate 6,1 Prozent. Das ist zwar weniger als auf dem Höhepunkt der Inflationswelle im Herbst. Doch Preise steigen immer noch deutlich schneller als Löhne und Gehälter. Die Kaufkraft der Einkommen geht zurück – und das schon lange. Die Reallöhne schmelzen im vierten Jahr in Folge. Der private Konsum ist schwach.

Zusätzlich drückt ein Sondereffekt den staatlichen Konsum ins Minus. Vor einem Jahr gab der Staat in der Corona-Pandemie viel Geld für Impfstoffe, Masken und Tests aus. Dass diese Ausgaben nun nicht mehr nötig sind, ist erfreulich, bremst aber die gesamtwirtschaftliche Nachfrage.

Die Zinsen bremsen – die EZB erhöht sie weiter

Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen seit Juli 2022 in acht Schritten um 4,0 Prozentpunkte erhöht. Das war der schnellste und kräftigste Zinsanstieg seit Einführung des Euro. Steigende Zinsen bremsen die Wirtschaft. Sie machen Investitionen teurer, halten Verbraucher davon ab, sich für Konsum zu verschulden. Gleichzeitig werden sie Finanzanlagen attraktiver. All diese schwächt die Nachfrage.

Der Zinsgipfel ist noch nicht erreicht. Die EZB hat bereits angekündigt, die Leitzinsen im Juli weiter zu erhöhen. Die Bundesbank dringt auf einen weiteren Zinsschritt im September. Bis die Zinsen wieder sinken, dürfte es nach den Äußerungen aus der EZB und auch der US-Notenbank Fed lange dauern. Die Notenbanken gehen davon aus, dass es langfristig besser ist, die Inflation in den Griff zu bekommen. Dafür nehmen sie kurzfristige Bremseffekte in Kauf.

Ökonomen korrigieren Prognose nach unten

In dieser Lage konnten Ökonomen kaum anders, als ihre Prognosen für das Wachstum zu senken. Allein in der vergangenen Woche drehten mit dem DIW Berlin, dem Kieler IfW und dem RWI Essen drei Institute ihre Prognosen ins Minus. Sie erwarten nun, dass die Wirtschaftsleistung auch im Gesamtjahr 2023 um 0,2 bis 0,3 Prozent schrumpft. Die Bundesbank rechnet ebenfalls mit einem Rückgang um 0,3 Prozent.

Die Industrieländer-Organisation OECD senkte ihre Prognose für das deutsche BIP auf eine Stagnation, also ein Null-Wachstum. Deutschland ist damit das Schlusslicht der großen Industrieländer – nur noch knapp vor Russland. Putins Kriegswirtschaft werde trotz aller Sanktionen nur um 1,5 Prozent schrumpfen.

Immerhin erwarten alle Forscher, dass sich deutsche die Wirtschaft im Laufe des Jahres erholt und die Rezession schon bald überwindet. „Nicht mehr ganz so stark steigende Preise, zunehmende Realeinkommen, ein robuster Arbeitsmarkt und höhere Konsumausgaben dürften im weiteren Verlauf aber der Schlüssel für die konjunkturelle Erholung sein“, sagt DIW-Konjunkturexperte Timm Bönke.

Was aber bedeutet „Erholung“? In den kommenden Jahren sei wieder ein kleines Wachstum von 1,2 bis 1,5 Prozent möglich. Doch dieses kleine Wachstum führt zum zweiten, gefährlicheren Problem.

Deutschland Wachstumskräfte schwinden

Problematischer als der kurzfristige Rückgang des BIP ist für Deutschland die fehlende Aussicht auf eine kräftige Erholung. Unter der Oberfläche der Rezession kündigt sich die wahre Krise an: Deutschlands Wachstumskräfte schwinden – und zwar dramatisch. Das Potenzial für das Wachstum hat sich in kurzer Zeit halbiert, warnen die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute. Und es schwindet weiter. Deutschland drohe ein wirtschaftlicher Niedergang.

Das Produktionspotenzial wächst laut dieser Analyse bis 2027 pro Jahr nur noch um 0,7 Prozent – und danach sogar nur noch um 0,4 Prozent. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahrzehnten waren die Kapazitäten in Deutschland recht stabil um 1,3 Prozent pro Jahr gewachsen.

„Deutschland steht ein schwieriges Jahrzehnt bevor, das mehr als bislang durch Verteilungskonflikte geprägt sein wird“, warnt IfW-Vizepräsident Stefan Kooths.

Über die Gründe sind die Forscher einig: Der Mangel an Arbeitskräften bei dem gleichzeitigen Trend zu kürzeren Arbeitszeiten bremst. Weder der Kapitalstock noch die Produktivität wachsen ausreichend stark, um das geringere Arbeitsvolumen auszugleichen und die alte Dynamik zu halten.

Die Alterung der Gesellschaft verschärft die Folgen. Kooths: „Weniger Menschen müssen künftig unter schwierigeren Bedingungen in Deutschland Wohlstand erwirtschaften. Gleichzeitig nimmt die Anzahl derer zu, die im Alter Ansprüche an die Sozialkassen erheben, ohne nennenswert zu deren Finanzierung beizutragen.“

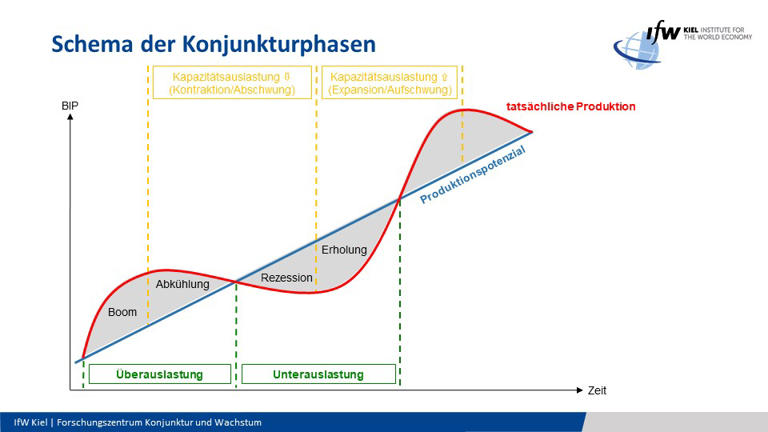

Darum ist das Produktionspotenzial so wichtig

Für das Wirtschaftswachstum gibt es zwei Motoren: Zum einen die langfristige Entwicklung des Produktionspotenzials. Es wird wesentlich durch drei Faktoren bestimmt: Wie viel wird gearbeitet, gemessen am Arbeitsvolumen; wie viel Maschinen, Technik und Infrastruktur stehen zur Verfügung, gemessen am Kapitalstock; und wie hoch ist die Produktivität. Das Potenzial beschreibt die mögliche Wirtschaftsleistung eines Landes, wenn alle Kapazitäten voll ausgenutzt werden.

Um diesen Wachstumspfad bewegt sich kurzfristig die konjunkturelle Entwicklung. Sie besagt, wie die Kapazitäten gerade ausgelastet werden. Die Grafik verdeutlicht, dass die Entwicklung des Produktionspotenzials wichtiger ist als die konjunkturellen Schwankungen um diesen Pfad.

Die Produktivität müsste steigen, aber sie sinkt

In Deutschland sind derzeit so viele Menschen erwerbstätig wie nie zuvor. Im ersten Quartal 2023 waren es gut 45,6 Millionen. Das Problem: Das Ergebnis ihrer Arbeit wuchs nicht mit. Die Produktivität war im ersten Quartal um ein Prozent geringer als vor einem Jahr, errechnete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Das ist eine dreifach schlechte Nachricht. Erstens, weil es kein Ausrutscher ist. Die Produktivität in Deutschland schwächelt schon länger. Zweitens deutet es auf eine schlechte Auslastung vieler Betriebe und damit auf einen Abschwung hin. Drittens müsste in Deutschland die Produktivität deutlich steigen, um den Wohlstand zu sichern – zumal viele Menschen gerne weniger statt mehr arbeiten würden.

Produktivität: Für Deutschland besonders wichtig

Langfristig ist eine sinkende Produktivität für jedes Land alarmierend. Das Wachstum der Produktivität ist ein wesentlicher Faktor für den Wohlstand. Es bestimmt zum Beispiel den Spielraum für Lohn- und Gehaltserhöhungen oder eine Verkürzung der Arbeitszeit.

Besonders wichtig ist eine steigende Produktivität für Länder mit einer alternden, aus sich selbst heraus schrumpfenden Bevölkerung. Wie Deutschland. Je geringer die Produktivität wächst, umso stärker sind solche Länder auf Zuwanderung in ihren Arbeitsmarkt angewiesen. Oder die Menschen müssten selbst mehr arbeiten, durch mehr Wochenstunden oder einen späteren Rentenbeginn.

In Deutschland ist dagegen eher der Wunsch verbreitet, weniger und kürzer zu arbeiten. Die Vier-Tage-Woche ist populär. Die SPD hat sich sogar eine 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich als Ziel gesetzt. Dies wäre nur bei einer sehr stark steigenden Produktivität möglich.

Schafft Deutschland ein grünes Wirtschaftswunder?

Die deutsche Wirtschaft steckt – wie alle Industrienationen – im Umbau Richtung Klimaneutralität. Das birgt Chancen und Risiken. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verspricht ein Wirtschaftswunder wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Unterschied: Damals flossen die meisten Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazität. In der aktuellen Transformation wird aber in einem hohen Maß Altes durch Neues ersetzt.

Es gibt viele gute Gründe für den Umbau der Wirtschaft Richtung Klimaneutralität. Viele Ökonomen sind aber skeptisch, ob und in welchem Maße dieser Umbau insgesamt neue Wachstumskräfte freisetzt. Im Gutachten zum Wachstumspfad heißt es: „Die Dekarbonisierung wird das Wachstum auf absehbare Zeit weiter belasten, weil ein zunehmender Teil der Investitionen – sowohl in Sachkapital als auch für Forschung und Entwicklung – zum Umbau der Produktionsmöglichkeiten hin zu weniger Treibhausgasemissionen gebunden werden wird. Dementsprechend geringer fällt der Kapazitätsaufbau aus. Dies schmälert für sich genommen auf Jahre hinaus die Konsummöglichkeiten.“ Kooths: „Ein Wirtschaftswunder lässt sich auf diese Weise nicht herbeiführen.“

Eine Chance besteht darin, dass die traditionell innovativen deutschen Unternehmen es schaffen, mit ihren Produkten für den Klimaumbau auch international erfolgreich zu sein.

Lichtblick: Die Inflation kühlt ab

Es gibt auch positive Signale, vor allem für die kurzfristige Konjunktur.

Das wichtigste: Die Inflation geht zurück. Gleichzeitig steigen die Löhne und Gehälter so kräftig wie seit vielen Jahren nicht mehr. In diesem Jahr dürften daher auch die Realeinkommen wieder steigen. Die höhere Kaufkraft der Einkommen sollte dann über mehr Konsum die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stützen.

Dass die Inflation wirklich zurückgeht, die Verbraucherpreise also bald langsamer steigen, zeigt die Preisentwicklung auf vorgelagerten Stufen in der Wirtschaft. Bei den Herstellern steigen die Preise bereits langsamer. Bei Importeuren und im Großhandel sinken die Preise sogar. Das liegt besonders an niedrigeren Preisen für Energie auf den Weltmärkten. Die Grafik zeigt, dass die Verbraucherpreise dieser Entwicklung mit Verspätung und in abgeschwächter Form folgen. In der Energiekrise sind die Verbraucherpreise später und nicht so stark gestiegen wie die Preise auf den früheren Wirtschaftsstufen. Nun kommt die Entspannung bei den Preisen auch später bei den Verbrauchern an.

Lichtblick: Die Reallöhne dürften bald steigen

Schon seit drei Jahren sinken in Deutschland die Reallöhne. Die Löhne und Gehälter stiegen stets langsamer als die Preise. Als Reaktion haben Gewerkschaften hohe Lohn- und Gehaltserhöhungen gefordert und zu großen Teilen auch durchgesetzt. Der Staat hat das mit der Möglichkeit steuerfreier Einmalzahlungen unterstützt.

Ökonomen erwarten daher eine Trendwende bei den Reallöhnen im Laufe des Jahres. Die Einkommen steigen durch die Tarifabschlüsse deutlich. Die Inflation geht zurück. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet das Ifo-Institut zwar immer noch mit einem Rückgang der Reallöhne – dann im vierten Jahr in Folge. Ab Jahresmitte werden aber wieder steigende Reallöhne die Konjunktur stützen.

Lichtblick: Der Arbeitsmarkt ist und bleibt robust

Auch am Arbeitsmarkt in Deutschland geht die Krise nicht spurlos vorbei. Insgesamt ist er aber robust. Die Beschäftigung steigt sogar. Die aktuelle Rezession hat damit einen ihre größten Schrecken verloren: die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Im Gegenteil: der starke Arbeitsmarkt stabilisiert die Einkommen.

Im Mai waren in Deutschland 2,54 Millionen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist mit 5,5 Prozent im historischen Vergleich niedrig. Die Unterbeschäftigung, die auch Menschen einbezieht, die an Maßnahmen der Arbeitsagenturen teilnehmen oder kurzfristig arbeitsunfähig sind, betrug im Mai 3,43 Millionen. Das waren immerhin 405.000 Menschen mehr als vor einem Jahr.

Die Bundesagentur für Arbeit ist dennoch zufrieden. „Trotz schwacher Konjunktur ist der Arbeitsmarkt insgesamt beständig. Das Wachstum der Beschäftigung hält weiter an, verliert jedoch an Schwung“.

Dass in Deutschland die Zahl der Erwerbstätigen und der Arbeitslosen gleichzeitig steigt, hat damit zu tun, dass vermehrt Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland arbeiten oder Arbeit suchen. Auf lange Sicht ist dies eine Chance, da in Deutschland viele Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Die Lücke wird durch den demografischen Wandel stetig größer.

Schon jetzt können Unternehmen in Deutschland 1,7 Millionen offene Stellen nicht besetzen, weil sie keine geeigneten Kandidaten finden. Auf absehbare Zeit fehlen in Deutschland eher Arbeitskräfte als Arbeitsplätze. Kurzfristig verhindert das Entlassungen und stützt die Konjunktur. Langfrist verringert der Mangel an Arbeitskräften das Wachstumspotenzial.

Was ist mit dem Wachstumsmotor Export?

Die Corona-Krise und Russlands Krieg gegen die Ukraine haben tiefe Spuren im deutschen Außenhandel hinterlassen. Extrem teure Energieimporte hatten den Handelsüberschuss fast vollständig aufgezehrt. Dies hat sich zuletzt wieder gebessert. Im April stieg Deutschlands Exportüberschuss auf 18,4 Milliarden Euro. Das war der höchste Wert seit zwei Jahren. Er liegt damit wieder etwa auf dem Niveau der Zeit vor Corona und dem Ukraine-Krieg.

Der Außenhandel hat für Deutschland eine besonders hohe Bedeutung. Als Exportnation hängt ein großer Teil des Wohlstands von Erfolgen im Außenhandel ab. Die Differenz der Exporte zu den Importen geht in das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein.

Vor allem die Energiepreise hatten Deutschlands Position verschlechtert. Die Importpreise stiegen stärker als die Exportpreise. Die sogenannten Terms of Trade verschlechterten sich. Anders gesagt. Deutschland musste mehr Güter produzieren und ausführen, um sich die Importe von Gas, Öl und Kohle leisten zu können. Das kostete das Land im vergangenen Jahr viel Wohlstand.

Seit einige Zeit sinken die Preise auf den Energiemärkten. Der starke Euro verbilligt die Energieimporte, die meist in US-Dollar abgerechnet werden, zusätzlich. Das Verhältnis von Export- und Importpreisen, die Terms of Trade, verbessern sich wieder.

Ob Deutschland Wachstum und Wohlstand in Zukunft in gleichem Maße mit starken Exporten erwirtschaften kann, ist aber unsicher. Eine wichtige Rolle spielt dabei China. Das kommunistisch regierte Land ist eine riesiger Absatzmarkt, steckt aktuell aber selbst in einer Wachstumsschwäche und ist politisch wenig berechenbar.

„Uns steht ein schweres Jahrzehnt bevor“: Das steckt hinter der Doppelkrise der deutschen Wirtschaft – die auch für euch gefährlich wird

Viel schlechter könnten die Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft kaum sein. Bereits zum Jahresbeginn war Deutschland in eine Rezession gerutscht. Zunächst wirkte diese nur „milde Rezession“ angesichts der Schocks des Ukraine-Krieges sogar eher als Erfolg. Doch nun droht daraus eine echte Krise zu werden – und dies gleich doppelt, konjunkturell und strukturell. Kurzfristig dürfte die Wirtschaft auch im Gesamtjahr 2023 schrumpfen. Auch langfristig sind die Aussichten trübe. Deutschlands Wachstumspotenzial schwindet – aus mehreren Gründen.

Die aktuelle Lage: Lauter schlechte Nachrichten

Seit Anfang des Jahres steckt Deutschland offiziell in einer Rezession. Die Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), ging zwei Quartale in Folge zurück: Ende 2022 um 0,5 Prozent, Anfang 2023 noch einmal um 0,3 Prozent.

Zunächst hatte das Statistische Bundesamt noch geschätzt, dass die Wirtschaft im ersten Quartal stagniert und damit an einer Rezession vorbeischrammen kann. Dann häuften sich die schlechten Nachrichten, und das BIP musste nach unten korrigiert werden. Seither reißen die negativen Nachrichten nicht ab.

Sorgen um die Industrie

Besonders wackelig ist Lage der deutschen Industrie. Die Produktion ging im März um 2,1 Prozent zurück. Im April folgte immerhin ein Plus von 0,3 Prozent. Aktuell profitieren viele Unternehmen noch von einem Polster an Aufträgen, die sie während Corona nicht abarbeiten konnten. Doch es kommen weniger neue Aufträge rein. Der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe liegt aktuell etwa zehn Prozent unter dem Vorjahr.

Stark betroffen sind die Branchen, die besonders energieintensiv sind: Chemie, Metall, Ölerzeugnisse, Glas und Papier. Sie leiden besonders unter den hohen Energiepreisen – und stellen teilweise die Produktion in Deutschland infrage.

Dramatisch ist die Lage am Bau, vor allem im Wohnungsbau. Die Baugenehmigungen blieben im ersten Quartal fast ein Drittel unter dem Vorjahr. 400.000 neue Wohnungen strebt die Regierung pro Jahr an. Doch der Trend zeigt Richtung 200.000.

Stimmung der Unternehmen verdüstert sich wieder

Firmen erleben seit drei Jahren eine Achterbahnfahrt. Anfang 2020 sorgen die Corona-Pandemie für einen Einbruch. Es folgten Lockerungen und neue Lockdowns. 2022 sollte endlich die Aufholjagd beginnen. Doch Russlands Überfall auf die Ukraine brachte die nächsten Schocks: Inflation, Energiekrise und globale Verwerfungen. Als Deutschland einen Gasmangel abwenden konnte, verbesserte sich die Stimmung im Herbst 2022. Doch nun ziehen neue Wolken auf.

Das zeigen die wichtigsten Umfragen bei Unternehmen und Finanzexperten, das Info-Geschäftsklima und die ZEW-Konjunkturerwartungen. Beide Stimmungsbarometer sind bewährte Frühindikatoren für die Entwicklung der Wirtschaft in den nächsten sechs Monaten. Sie zeigen nach unten.

Das Ifo-Geschäftsklima ging im Mai deutlich von 93,4 auf 91,7 Punkte zurück. Es war der erste Rückgang nach sechs Anstiegen. Werte unter 100 Punkten deuten auf einen Rückgang der Wirtschaftsleistung hin. „Die deutsche Wirtschaft blickt mit Sorge auf den Sommer“, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die ZEW-Konjunkturerwartungen tauchten im Mai überraschend auf minus 10,7 Punkte ab und erholten sich im Juni kaum auf minus 8,5 Punkte. Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage rauschte sogar auf minus 56 Punkte tief in die roten Bereich. Neutral ist bei der Umfrage ein Wert von null.

Inflation bremst den Konsum

Belastet wird die Konjunktur nach wie vor durch die hohe Inflation. Im Mai betrug die Inflationsrate 6,1 Prozent. Das ist zwar weniger als auf dem Höhepunkt der Inflationswelle im Herbst. Doch Preise steigen immer noch deutlich schneller als Löhne und Gehälter. Die Kaufkraft der Einkommen geht zurück – und das schon lange. Die Reallöhne schmelzen im vierten Jahr in Folge. Der private Konsum ist schwach.

Zusätzlich drückt ein Sondereffekt den staatlichen Konsum ins Minus. Vor einem Jahr gab der Staat in der Corona-Pandemie viel Geld für Impfstoffe, Masken und Tests aus. Dass diese Ausgaben nun nicht mehr nötig sind, ist erfreulich, bremst aber die gesamtwirtschaftliche Nachfrage.

Die Zinsen bremsen – die EZB erhöht sie weiter

Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen seit Juli 2022 in acht Schritten um 4,0 Prozentpunkte erhöht. Das war der schnellste und kräftigste Zinsanstieg seit Einführung des Euro. Steigende Zinsen bremsen die Wirtschaft. Sie machen Investitionen teurer, halten Verbraucher davon ab, sich für Konsum zu verschulden. Gleichzeitig werden sie Finanzanlagen attraktiver. All diese schwächt die Nachfrage.

Der Zinsgipfel ist noch nicht erreicht. Die EZB hat bereits angekündigt, die Leitzinsen im Juli weiter zu erhöhen. Die Bundesbank dringt auf einen weiteren Zinsschritt im September. Bis die Zinsen wieder sinken, dürfte es nach den Äußerungen aus der EZB und auch der US-Notenbank Fed lange dauern. Die Notenbanken gehen davon aus, dass es langfristig besser ist, die Inflation in den Griff zu bekommen. Dafür nehmen sie kurzfristige Bremseffekte in Kauf.

Ökonomen korrigieren Prognose nach unten

In dieser Lage konnten Ökonomen kaum anders, als ihre Prognosen für das Wachstum zu senken. Allein in der vergangenen Woche drehten mit dem DIW Berlin, dem Kieler IfW und dem RWI Essen drei Institute ihre Prognosen ins Minus. Sie erwarten nun, dass die Wirtschaftsleistung auch im Gesamtjahr 2023 um 0,2 bis 0,3 Prozent schrumpft. Die Bundesbank rechnet ebenfalls mit einem Rückgang um 0,3 Prozent.

Die Industrieländer-Organisation OECD senkte ihre Prognose für das deutsche BIP auf eine Stagnation, also ein Null-Wachstum. Deutschland ist damit das Schlusslicht der großen Industrieländer – nur noch knapp vor Russland. Putins Kriegswirtschaft werde trotz aller Sanktionen nur um 1,5 Prozent schrumpfen.

Immerhin erwarten alle Forscher, dass sich deutsche die Wirtschaft im Laufe des Jahres erholt und die Rezession schon bald überwindet. „Nicht mehr ganz so stark steigende Preise, zunehmende Realeinkommen, ein robuster Arbeitsmarkt und höhere Konsumausgaben dürften im weiteren Verlauf aber der Schlüssel für die konjunkturelle Erholung sein“, sagt DIW-Konjunkturexperte Timm Bönke.

Was aber bedeutet „Erholung“? In den kommenden Jahren sei wieder ein kleines Wachstum von 1,2 bis 1,5 Prozent möglich. Doch dieses kleine Wachstum führt zum zweiten, gefährlicheren Problem.

Deutschland Wachstumskräfte schwinden

Problematischer als der kurzfristige Rückgang des BIP ist für Deutschland die fehlende Aussicht auf eine kräftige Erholung. Unter der Oberfläche der Rezession kündigt sich die wahre Krise an: Deutschlands Wachstumskräfte schwinden – und zwar dramatisch. Das Potenzial für das Wachstum hat sich in kurzer Zeit halbiert, warnen die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute. Und es schwindet weiter. Deutschland drohe ein wirtschaftlicher Niedergang.

Das Produktionspotenzial wächst laut dieser Analyse bis 2027 pro Jahr nur noch um 0,7 Prozent – und danach sogar nur noch um 0,4 Prozent. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahrzehnten waren die Kapazitäten in Deutschland recht stabil um 1,3 Prozent pro Jahr gewachsen.

„Deutschland steht ein schwieriges Jahrzehnt bevor, das mehr als bislang durch Verteilungskonflikte geprägt sein wird“, warnt IfW-Vizepräsident Stefan Kooths.

Über die Gründe sind die Forscher einig: Der Mangel an Arbeitskräften bei dem gleichzeitigen Trend zu kürzeren Arbeitszeiten bremst. Weder der Kapitalstock noch die Produktivität wachsen ausreichend stark, um das geringere Arbeitsvolumen auszugleichen und die alte Dynamik zu halten.

Die Alterung der Gesellschaft verschärft die Folgen. Kooths: „Weniger Menschen müssen künftig unter schwierigeren Bedingungen in Deutschland Wohlstand erwirtschaften. Gleichzeitig nimmt die Anzahl derer zu, die im Alter Ansprüche an die Sozialkassen erheben, ohne nennenswert zu deren Finanzierung beizutragen.“

Darum ist das Produktionspotenzial so wichtig

Für das Wirtschaftswachstum gibt es zwei Motoren: Zum einen die langfristige Entwicklung des Produktionspotenzials. Es wird wesentlich durch drei Faktoren bestimmt: Wie viel wird gearbeitet, gemessen am Arbeitsvolumen; wie viel Maschinen, Technik und Infrastruktur stehen zur Verfügung, gemessen am Kapitalstock; und wie hoch ist die Produktivität. Das Potenzial beschreibt die mögliche Wirtschaftsleistung eines Landes, wenn alle Kapazitäten voll ausgenutzt werden.

Um diesen Wachstumspfad bewegt sich kurzfristig die konjunkturelle Entwicklung. Sie besagt, wie die Kapazitäten gerade ausgelastet werden. Die Grafik verdeutlicht, dass die Entwicklung des Produktionspotenzials wichtiger ist als die konjunkturellen Schwankungen um diesen Pfad.

Die Produktivität müsste steigen, aber sie sinkt

In Deutschland sind derzeit so viele Menschen erwerbstätig wie nie zuvor. Im ersten Quartal 2023 waren es gut 45,6 Millionen. Das Problem: Das Ergebnis ihrer Arbeit wuchs nicht mit. Die Produktivität war im ersten Quartal um ein Prozent geringer als vor einem Jahr, errechnete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Das ist eine dreifach schlechte Nachricht. Erstens, weil es kein Ausrutscher ist. Die Produktivität in Deutschland schwächelt schon länger. Zweitens deutet es auf eine schlechte Auslastung vieler Betriebe und damit auf einen Abschwung hin. Drittens müsste in Deutschland die Produktivität deutlich steigen, um den Wohlstand zu sichern – zumal viele Menschen gerne weniger statt mehr arbeiten würden.

Produktivität: Für Deutschland besonders wichtig

Langfristig ist eine sinkende Produktivität für jedes Land alarmierend. Das Wachstum der Produktivität ist ein wesentlicher Faktor für den Wohlstand. Es bestimmt zum Beispiel den Spielraum für Lohn- und Gehaltserhöhungen oder eine Verkürzung der Arbeitszeit.

Besonders wichtig ist eine steigende Produktivität für Länder mit einer alternden, aus sich selbst heraus schrumpfenden Bevölkerung. Wie Deutschland. Je geringer die Produktivität wächst, umso stärker sind solche Länder auf Zuwanderung in ihren Arbeitsmarkt angewiesen. Oder die Menschen müssten selbst mehr arbeiten, durch mehr Wochenstunden oder einen späteren Rentenbeginn.

In Deutschland ist dagegen eher der Wunsch verbreitet, weniger und kürzer zu arbeiten. Die Vier-Tage-Woche ist populär. Die SPD hat sich sogar eine 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich als Ziel gesetzt. Dies wäre nur bei einer sehr stark steigenden Produktivität möglich.

Schafft Deutschland ein grünes Wirtschaftswunder?

Die deutsche Wirtschaft steckt – wie alle Industrienationen – im Umbau Richtung Klimaneutralität. Das birgt Chancen und Risiken. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verspricht ein Wirtschaftswunder wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Unterschied: Damals flossen die meisten Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazität. In der aktuellen Transformation wird aber in einem hohen Maß Altes durch Neues ersetzt.

Es gibt viele gute Gründe für den Umbau der Wirtschaft Richtung Klimaneutralität. Viele Ökonomen sind aber skeptisch, ob und in welchem Maße dieser Umbau insgesamt neue Wachstumskräfte freisetzt. Im Gutachten zum Wachstumspfad heißt es: „Die Dekarbonisierung wird das Wachstum auf absehbare Zeit weiter belasten, weil ein zunehmender Teil der Investitionen – sowohl in Sachkapital als auch für Forschung und Entwicklung – zum Umbau der Produktionsmöglichkeiten hin zu weniger Treibhausgasemissionen gebunden werden wird. Dementsprechend geringer fällt der Kapazitätsaufbau aus. Dies schmälert für sich genommen auf Jahre hinaus die Konsummöglichkeiten.“ Kooths: „Ein Wirtschaftswunder lässt sich auf diese Weise nicht herbeiführen.“

Eine Chance besteht darin, dass die traditionell innovativen deutschen Unternehmen es schaffen, mit ihren Produkten für den Klimaumbau auch international erfolgreich zu sein.

Lichtblick: Die Inflation kühlt ab

Es gibt auch positive Signale, vor allem für die kurzfristige Konjunktur.

Das wichtigste: Die Inflation geht zurück. Gleichzeitig steigen die Löhne und Gehälter so kräftig wie seit vielen Jahren nicht mehr. In diesem Jahr dürften daher auch die Realeinkommen wieder steigen. Die höhere Kaufkraft der Einkommen sollte dann über mehr Konsum die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stützen.

Dass die Inflation wirklich zurückgeht, die Verbraucherpreise also bald langsamer steigen, zeigt die Preisentwicklung auf vorgelagerten Stufen in der Wirtschaft. Bei den Herstellern steigen die Preise bereits langsamer. Bei Importeuren und im Großhandel sinken die Preise sogar. Das liegt besonders an niedrigeren Preisen für Energie auf den Weltmärkten. Die Grafik zeigt, dass die Verbraucherpreise dieser Entwicklung mit Verspätung und in abgeschwächter Form folgen. In der Energiekrise sind die Verbraucherpreise später und nicht so stark gestiegen wie die Preise auf den früheren Wirtschaftsstufen. Nun kommt die Entspannung bei den Preisen auch später bei den Verbrauchern an.

Lichtblick: Die Reallöhne dürften bald steigen

Schon seit drei Jahren sinken in Deutschland die Reallöhne. Die Löhne und Gehälter stiegen stets langsamer als die Preise. Als Reaktion haben Gewerkschaften hohe Lohn- und Gehaltserhöhungen gefordert und zu großen Teilen auch durchgesetzt. Der Staat hat das mit der Möglichkeit steuerfreier Einmalzahlungen unterstützt.